【感想】「ラットマン」思い込みが様々な悲劇を巻き起こす

こんにちは。つぼたっくのあおいです。

今回は道尾秀介さんの「ラットマン」を読んだ感想について紹介します。

ホラー系の小説だと思って買ったのですが、どちらかというとヒューマンドラマ、ミステリーなどに分類される感じですかね。表紙の不気味さと表紙に書かれている「RATMAN」のおどろおどろしい感じで勝手にホラーと勘違いした私が悪いのですが。

思っていたのとは違いましたが、とても面白く満足感は高かったです。

この記事ではネタバレはありません!

書籍概要

題名:ラットマン

著者:道尾秀介

初版発行日:2010年7月20日

出版社:光文社

あらすじ

主人公 姫川は高校時代に友人と組んだアマチュアバンドのギタリスト。結成して14年が経つ今も、昔からよく使っているスタジオ ストラトガイでバンドの練習をしている。

今度のライブのためにスタジオで練習していると、ある事件が発生し物語は思わぬ方向へ。主人公や他の登場人物の訳ありの過去が明らかになるとともに、物語は意外な結末を迎える。

友情や家族愛、過去の過ちなどなどいろんなことを深く考えさせられる作品。最後の急展開には衝撃を受けること間違いなし。

ラットマン とは?

感想を紹介する前に、この本の題名になっている「ラットマン」とは何ぞやというところから話をしたいと思います。

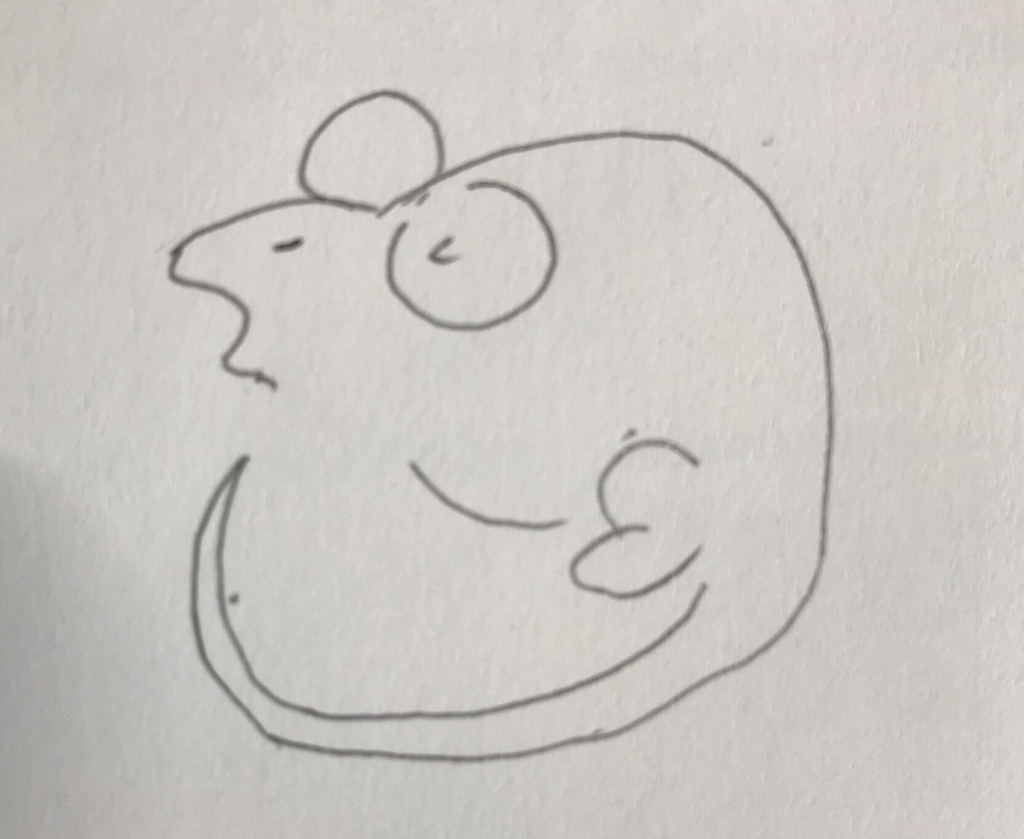

ラットマンとは心理学の用語です。心理学の「文脈効果」や「命名効果」の説明をするときに良く用いられる絵で、ネズミとも男のおじさんとも見えるようなだまし絵的なものです。

人間の絵の中にラットマンの絵が混ざっていると、その絵がおじさん顔に見える。しかし、動物の絵と並んでランとマント絵を見るとその絵がネズミに見えてしまいます。このように前後や周りのものから脳が影響をうけ、知覚に影響を与えるのが、文脈効果です。

また、ラットマンを絵を「これはネズミの絵です」と説明されると、それがネズミと思い込んでしまう。見方を変えない限りはそれはネズミにしか見えなくなります。逆におっさんと思い込めばその絵がおっさんの絵にしか見えなくなります。これが命名効果です。

このように、思い込みや勘違いなどで、同じ絵を見ているのに違う絵に見えてしまうんですね。

画像をそのまま載せるのは著作権の関係で良くないので、自分で描いてみましたので貼っておきます。本物が見たい人は「ラットマン 画像」などで検索すると、実際の画像が出てくると思います。

この「ラットマン」の絵が物語とどう関係しているかは、実際に読んで確かめてください!

最初にこの本を見たときは、直訳するとネズミ男なので、実際に存在する単語には思えなかったです。ネズミの姿になった男のホラーストーリーかなあと勝手に解釈をして購入したので、カフカの「変身」のような話を想像していた私はびっくりしてしまいました。まさに「ラットマン」の絵のように思い込みのせいで起こったことですね(笑)

感想

登場人物について

まず主人公の人物像が掴みづらいんですよね。端的に表すと、冷静で現実的な性格といったところでしょうか。過去の大きなトラウマの影響もあり、どこか鬱屈な感じもあります。サイコパスな感じも醸し出しているのですが、そこまでヤバい人ではない。

ただ、14年経っても高校生の頃に組んだバンドの練習には毎回参加したり、彼女がいたりなど、人生を完全に諦めているような印象も無いんです。結論として、訳ありの過去を持つが今は普通に暮らしている一般人なんですよね。

こういう割と普通な主人公の人物像だからこそ、人間関係のリアルさが引き立つのかなと感じました。

他の登場人物も、めちゃくちゃ嫌な人だったり情熱的な人、突き抜けに明るい人など、特徴的な人物はいなかった印象です。みんなそこそこのテンションで、そこそこに普通な人ばかりです。

このように登場人物が全員現実にいそうな人ばかり、という印象でした。

余談ですが、べるぜバブというジャンプ漫画に登場する姫川というキャラがいるのですが、自分の頭の中では姫川という名前だけでそのキャラクターの見た目や声で再生されていました(笑)見た目も性格も全く違いますが、名前が一緒というだけでそうなってしまうんですよね。

これも「ラットマン」の現象ですかね。

展開について

物語の展開は遅いなと感じました。特に前半は何も起こらずに、淡々と進んでいく感じですね。上で説明した通り、登場人物の温度感が低いのも相まって、平坦に進行していきます。

そして序盤は不気味な感じがずっと続きます。特に何も起こっていないのに、どこか不穏な雰囲気なんです。(主人公の過去には割と凄惨な事件が起こっているのですが)

何か起こりそうで起こらない。そういう展開が半分くらい続きます。

ですが、後半からは怒涛の展開。特に最後の50ページでは頭の処理が追い付かなくなるくらい急展開です。衝撃すぎて、何度も読み返してしまうくらいですね。前半の退屈な日常での伏線もきれいに回収し、タイトルの「ラットマン」もしっかり回収。

切なさも感じつつも、どこか温かい気持ちになりました。前半の鬱屈さとはまた違う印象を受け巻した。

また、読み手に全てを伝えない表現も特徴的でした。「あれ?今のどうなった?」となるシーンが多かったです。情報を読み手に隠しながらも、物語に惹きつけることができるのは、凄いですね。

読んでいるときに一番不可解だったシーンはコチラです。

倉庫の真ん中で、先ほどから呆然と立ちつくしていたひかりは、ぎこちない仕草でうなずいた。

ラットマン p120

このシーンで、「?」となった人も多いと思います。この後読む方もこのシーンでは間違いなく「?」となることでしょう。

どういうこと?と、この文章で様々なことを想像して、状況が良く分からずに何度も見返しました。こういう表現から、どんどん小説の中にのめり込まされました。

こんな人にオススメ

音楽やバンドが好きな人

主人公たちはエアロスミスのコピーバンドです。バンドの用語やエアロスミスの曲についても良く出てくるので、音楽(特に洋楽)が好きな人やバンドが好きな人は楽しめると思います。

特に学生バンドをしていた人や、大人になってもバンドをしている人には染みるストーリーだと思います。

小説で衝撃を味わいたい人

最後に衝撃を受けるような小説が好きな人は間違いなく楽しめると思います。

勘違いや思い込みが激しい人

「ラットマン」は良い教訓になると思います。

軽めのホラーが好きな人

ホラー小説ではないですが、少しゾッとするようなこともあります。ホラーが全く無理!という人は気を付けてくださいね。

まとめ

今回は道尾秀介さんの「ラットマン」を読んだ感想について紹介しました。

何回も読み返したくなるほど最後は急展開で、「なるほど~」と感嘆しました。細かい伏線の回収が美しい作品ですね。

人間模様の描写も奥深く、小説の世界観にどっぷりとつかることができました。

道尾秀介さんの作品を読むのは初めてですが、これからもチェックしていきたいなと思います。

皆さんも是非読んでみてください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません